|

|

|

|

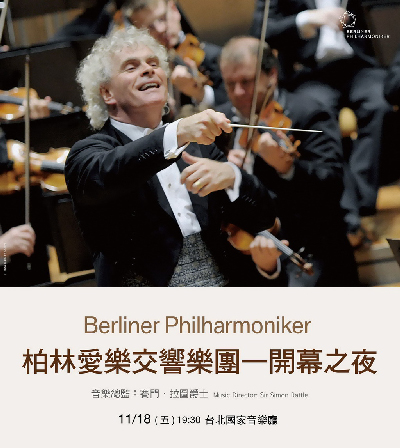

11 月 18 日回台北聽英國指揮家拉圖( Simon Rattle, 1955 - )與柏林愛樂的「開幕之夜」,花了這麼多錢( 高鐵來回加票價...),依例,得發表一篇「有敢」宣言,下文,便是我左思右考後的心得,持續勇敢哦! |

|

|

是柏林愛樂,還是...?

在回高雄的高鐵上,我一直在想:剛剛在國家音樂廳聽的到底是那支樂團的開幕夜?是柏林愛樂,那支肩負偉大傳統的德意志勁旅,還是另一支叫超級伯明罕的市立交響樂團?

拉圖,一位受人尊敬且推崇的指揮家,1955 年出生於利物浦,1974 年( 不到 20 歲 )成為伯恩茅斯交響樂團助理指揮,1977 年起擔任皇家利物浦愛樂管弦樂團助理指揮,1980 年成為伯明罕市立交響樂團首席指揮,他在這兒一直待到 1998 年,是拉圖一手將這支「倫敦五大」之外的英國樂團調教成可與這五大樂團同桌論劍的優秀樂團...( 成為英國樂迷口中的「五大加一」)。拉圖對音樂及指揮工作無疑是忠誠的,在接掌伯明罕市立交響樂團近 19 年的日子裡,他推辭不少樂團音樂總監職務之邀約,專心經營自己手中的樂團,因此伯明罕市立交響樂團首席指揮之頭銜竟是 1999 年拉圖被任命為柏林愛樂首席指揮時唯一,也是最高的固定職務,放眼近代國際樂壇之生態,拉圖崛起過程還真是一大異數,當年柏林愛樂宣布拉圖將於 2002 年接任阿巴多首席指揮職務消息一出,除了跌破不少專家眼鏡外,更讓人敬佩柏林愛樂的決定,因為,樂壇一個新的時代已經到來。 |

|

他們都幹到死為止...

當義大利指揮家阿巴多( Claudio Abbado, 1933 - ) 1999 年宣布因個人健康因素,他在 2002 年任期屆滿後將不再連任柏林愛樂音樂總監之職...,消息傳出,連柏林愛樂的團員也嚇了一大跳,他們知道阿巴多的身體不好,但...,但我們這個樂團的總監不都是幹到死為止的嗎?於是有人不解、有人惶恐,但最後都佩服起阿巴多這項無私且勇敢的決定,他不想讓自已成為樂團前進的累贅,於是樂團啟動傳統的民主機制 --- 票選未來總監,所以才有如今「拉圖時代」的來臨。 |

|

|

當史上最強的柏林愛樂遇上馬勒...

來說說那晚我所聽到的馬勒第九號交響曲吧!

坦白說,對〝買票 → 聽音樂會 → 拍手 〞這檔事,我算是有經驗的老手,我不會無聊到拿當晚拉圖與柏林愛樂的表現來和卡拉揚( Herbert von Karajan, 1908 - 1089 ))時代的柏林愛樂相互比較...,卡拉揚辭世迄今已近二十三個年頭,如今柏林愛樂陣中屬於卡拉揚時代的老將肯定不多,因此「拉圖的柏林愛樂之聲」和「卡拉揚的柏林愛樂之聲」不同是理所當然的,和上回( 2005 年 )訪臺時相較,我個人認為拉圖更能駕御柏林愛樂這支超級樂團,他真能讓樂團在聲及響之間自在活動,一如拉圖自己所言,「柏林愛樂是支可以發出任何指揮家所要的聲音的樂團」,當年卡拉揚花了近十年才認柏林愛樂將出他想要的聲音( 這可是卡拉揚自己說的 ),屈指一算,拉圖接掌該團也差不多要滿十年,我相信當晚柏林愛樂展現的馬勒第九號交響曲真是拉圖心中所想要的,那是一種極富張力與強度的音響,而且是時時都富張力...,和先前阿巴多或卡拉揚時期相較,我總覺得如今柏林愛樂之演奏能力可能是史上最強的,只是這份強和演出深度、觀眾感動度等之相關程度,真讓我反覆思索至今,遲遲猶豫,無去下筆...。 |

|

|

這是老大才能排出的陣容

我注意到柏林愛樂那晚排出的陣容真的豪華且誠意,弦樂五部分別是 16 / 14 / 12 / 10 / 8,一共 60 人,就樂團的〝潛規則〞而言,這是只有在老大( 即音樂總監 )出場時才能動用的最高規格待遇...,如果我沒記錯,之前馬舒( Kurt Masur, 1927 - )指揮法國國家交響樂團與布隆許泰特( Herbert Blomstedt, 1927 - )指揮萊比錫布商大廈管弦樂團等訪台演出,皆排出此無敵陣容上場,觀眾在享受無窮綿密弦音的同時,不知有無想過,要讓如此多樂手發出一致且和諧的甜美樂音是多難的一件事,速度不能因人多而拖慢,在最強與極弱片段仍 要維持身段之優雅...,光用想的就令人頭疼,看來現代管弦樂團的強真不是三言兩語可說盡的。 |

|

|

當史上最強的柏林愛樂遇上馬勒...

「開幕之夜」未演先轟動,主辦單位幾乎保留大半最好的觀眾席座位賣高價的企業贊助票,或許是這個原故,那晚觀眾陣容可說冠蓋雲集( 我看到不少電視中才能見到的達官顯要 ),和許多同等級的高價演出一樣,當團員出場時,觀眾們的掌聲,特別是整片高價區的掌聲依例顯得零落,唉,是大人物不習慣拍手吧!幸好有坐在音樂廳平價與低價區的觀眾認真鼓掌才將場面 hold 住...。

拉圖一出手便讓柏林愛樂發出精確、細緻、有層次的音響,他像是一個熱力四射的說書人, 對他來說,馬勒第九號交響曲沒有一個地方不精采,全部是重點,於是...處處高潮等於沒有高潮,旋律起伏愈大反相對乏味...,由於拉圖沒有留下 任何讓觀眾與馬勒喘息的空間,前三個樂章聽完我的耳朵便向這支史上最強的柏林愛樂豎白旗。

拉圖在柏林愛樂的前任,義大利指揮家阿巴多在受訪時曾睿智地說過:「有些作品,特別是和死亡相關連的作品,例如馬勒的交響曲等,演奏完觀眾是不需拍手,他大可直接離去...,當最後一個音符結束,直到觀眾的掌聲響起,這段寂靜愈長,就代表觀眾愈是聽進去,我很享受這段寂靜...。」有人明白我想說什麼嗎? |

|

|

那晚,我看到的兩位馬勒...

多年前,維也納愛樂在日本指揮家小澤征爾率領下首次訪台,在布拉姆斯第四號交響曲演出後,某音樂雜誌總編氣呼呼地對我說:「今晚維也納愛樂的音色都對,但布拉姆斯呢?今晚布拉姆斯沒來...。」回家後我翻出貝姆指揮相同樂團的同曲錄音來聽,嗯,真的空洞,難怪老師說布拉姆斯那晚沒來...,請問,拉圖與柏林愛樂的「開幕之夜」,有人有看到馬勒進場嗎?我有吔,而且我看到兩位...。

從我的座位( 音樂廳四樓邊角處 )往聽眾席三樓看,就在三樓第一排某大企業主( 好像是包下高速公路電子收費那家的老闆 )的位子旁,我看到一位年約五十歲,滿臉憔悴,戴著細框眼鏡,左手拿著總譜,右手不斷畫著太極 的馬勒幽靈,只見他不斷搖頭,低聲喃喃:「太快了,太大聲了...,這段表情要豐富些,這邊只要平順帶過...。」提醒一下,馬勒生前來不及親自指揮自己的第九號交響曲便辭世,這首交響曲在他逝世一年後才由馬勒第子華爾特指揮維也納愛樂進行世界首演。 |

|

|

追隨馬勒多年,身為這首交響曲的首演指揮家,華爾特詮釋的馬勒自然比任何人來的有信服力...,我手頭上有一套華爾持指揮哥倫比亞交響樂團於 1961 年錄製的第九號交響曲黑膠唱片( LP:CBS SBRG 72068, 3 LP ),這套唱片還附了若干華爾特彩排片段...,和拉圖與柏林愛樂當晚演出相較,華爾特以極平靜、和緩,不帶過多激情的細膩詮釋馬勒,整個作品的架構同樣壯大端正,卻硬多了份流暢自在,我想,這應是 最符合馬勒心中理想相貌之演出。【華爾特於上世紀二零年代開始到美國發展,三零年代末定居美國,因此他和歐陸音樂圈關係漸遠,大家都知道他指揮事業和馬勒息息相關,但似乎從沒有聽到華爾特所屬的,那支可以直接追朔到馬勒的指揮學派傳承弟子是誰?】 |

|

|

當史上最強的柏林愛樂遇上馬勒 --- 表演篇

咱台灣這兩場音樂會都透過柏林愛樂的〝數位音樂廳( Digital - Concert Hall )〞向全世界樂迷即時影音傳送,或許是擔心本地觀眾慣於在音樂結束後立即拍手之熱情會打斷拉圖辛苦鋪陳的結尾,更怕讓外國樂友看笑話,於是一進場我便拿到傳單,要觀眾在指揮還沒轉身致意前,千萬不要任意拍手...,在節目演出前,廳內的廣播又重複提醒一次,結果臺灣的觀眾真是好記性,在拉圖轉身前,果真沒有一人放炮拍手。

多年前去欣賞友人的音樂會,某作品中段有約一分鐘的空檔是鋼琴伴奏的 solo,只見這位音樂家友人帥氣地站在舞臺中央,側著臉凝視觀眾席,臉上充滿憂鬱與多感,坦白說,和他演奏作品輕快愉悅之曲風相當...不合,於是音樂會後我們這票損友猛虧他這個表情,還有人站在餐廳的椅子上模仿,不料這位音樂家卻滿臉正經地說:「別笑,這個表情也是音樂的一部份,是我表演的一部份。」

「開幕之夜」,阿巴多口中充滿死亡意味的馬勒第九號交響曲奏畢,拉圖靜靜地收起雙手,為了醞釀這段靜默, 拉圖刻意讓樂團提前將最後幾段樂句將音量變小,在極細微的音響範圍內表現柏林愛樂高超的音色變化能力,好啦!我承認這點真的很强...,但在最後一個音消失在音樂廳時,表演開始,只見拉圖低著頭不動,團員們也都維持最終的演出動作,持續靜默,至少十秒過去了,還在靜默,台灣觀眾們高雅地等候著,但有幾位團員,特別是中提琴和小提琴這兩聲部有幾位年長的演奏家似乎...手酸了,他們謹慎地看看拉圖,也看看其它在玩一二三木頭人的伙伴們,拉圖顯然忘了彩排這段寧靜,因為在他轉身向觀眾致敬前,有位前座的團員早放下手上的樂器,然後,理所當然地掌聲四起...。

柏林愛樂前任總監阿巴多滿心 追求深具禪意的「寂靜之聲」,如今的柏林愛樂,至少是拉圖指揮下的柏林愛樂,真有著自發與執意間的距離,柏林愛樂還是棒到不行,拉圖自然也很強,但就一個忠貞的卡拉揚迷的立場,我是因拉圖才開始喜歡阿巴多的,真的。 |

|

|

那晚,我看到的第二位馬勒...

除了那位坐在三樓,滿臉愁容,五十出頭歲,還沒指揮過這個作品便逝世,一直到今日還在為自己這首交響曲尋求正確詮釋方式的馬勒幽靈外,那晚其實還來了一位比較年輕,約三十出頭歲,同樣戴著眼鏡,身型同樣瘦弱,但顱骨突出,精力旺盛, 不時驕傲地扶正眼鏡,剛指揮完修改過的四個樂章的第一號交響曲, 他是時任漢堡歌劇院指揮的馬勒幽魂...,這位年輕幽靈就站在拉圖身後,和那位年長幽靈相較,年輕幽靈顯得有些過動,他跳過了第二號到第八號之間的所有交響曲,當然,也沒碰過《大地之歌》,一下子就要指揮這首既長且大, 還帶有死亡意味的第九號交響曲,他,自然興奮無比,而且特別弦樂五部居然有 16、14、12、10、8 的超侈華編制,這可是年輕幽靈做夢都沒想過的事呢!

沒人知道一八九幾年的指揮家們是如何詮釋貝多芬、舒曼及華格納等人作品的,但從當時樂評來看,「指揮家馬勒」肯定站在他那輩指揮家的最前端 --- 清晰、明確,能自在揮灑彈性速度,追求樂曲更清楚明白的效果...,這些現代指揮家未必全然掌握的指揮特質,在一八九幾年的馬勒身上已可覓得;這位年輕馬勒幽靈慣以積極進取的同時向總譜、樂團、劇院經理和觀眾宣戰,看著超大編制、演奏能力無敵的柏林愛樂,我覺得年輕幽魂立志在這首第九號交響曲前三個樂章結束前,他要柏林愛樂掀掉咱國家音樂廳的屋頂,於是他發出和老年幽靈相反的嘆息,他一直在拉圖耳邊低語:「太慢了,可以再衝一點...,這回我要直擊人心...,強,再強,別怕,可以再大聲些...,這段表情要誇張點, 別太娘了...。」我不知道拉圖聽進多少,但和 1999 年阿巴多( DG )、1979 年及 1982 年卡拉揚( DG )、1979 年伯恩斯坦( DG )、1964 年已畢羅里( EMI )等柏林愛樂的同曲錄音相較,這晚拉圖的詮釋手法戲劇多多,在指揮不斷支持與鼓動下,老字號的柏林愛樂 團員們紛紛卸下所謂德奧厚重音色的包袱,一舉化身為拉圖昔日親兵的進化版 --- 超級伯明罕市立交響樂團,先說,我絕無貶降柏林愛樂及伯明罕市立交響樂團的意圖,我聽過伯明罕市立交響樂團的音樂會,他們讓我覺得大概沒有什麼是他們無法演奏的( 只不過少些深度,還有缺乏抒情誆歌的暢意 ),而由柏林愛樂化身成的超級伯明罕市立交響樂團,在更大更響更會說故事的同時,詮釋深度卻遠不及該團先前所有的錄音,終樂章亦不見絕美,我猜卡拉揚會問福特萬格勒:「老大,這真是我們的樂團嗎?」嗯!怪就怪那位年輕幽靈吧,我猜。 |

|

|

我心中的大師...

大約是民國七十七年前後吧,某日我和友人相約到基隆玩,在港邊看到音樂會海報 --- 享利.梅哲先生指揮省交( 現各國立臺灣交響樂團 )將演出柴可夫斯基第五號交響曲,那時我已有柴可夫斯基全部交響曲的卡帶,其中這首第五號交響曲最令我困惑,雖然聽了不少版本,但始終找不到切入點讓她和第四號及第六號交響曲《悲愴》在我心中做出情感的延續與連結...,我不知道梅哲常不常指揮柴可夫斯基,也不知他和省交熟不熟,但在音樂會上,梅哲與省交竟神奇地以這首交響曲引導我貫通柴可夫斯基交響曲,特別是第四、五、六號交響曲氣質與精神上之連結,我知道我是開音響店的,但我真要說...這種只有在現場才會展現的靈光及迫力是唱片和音響所不及的,而每場演出總能為樂團與觀眾帶來不同的靈光片片,才是我心中真正大師...。

坦白說,那晚「開幕之夜」算是非常成功的,拉圖和柏林愛樂細密完整,幾乎零失誤地演出全曲,這是相當不易的事,音樂會後我衷心地用心拍手,國內某知名、多彩、善廚藝的音樂家也為觀賞直播的觀眾們無保留地讚美拉圖和柏林愛樂的演出,但我不斷自問,如今的我已不是二十五年前的我了,形而外的演出固然不易,固然爽快,但這場演出有為聽眾勾引出馬勒第九號交響曲和他其它交響曲作品間的聲氣相通嗎?我一路被拉圖和柏林愛樂帶着往前衝,等到了終點才發現錯過太多思量與耽溺,當年指揮家馬舒也曾率紐約愛樂在臺北演出這首第九號交響曲,這樣說好了,當天演出沒有傳單,更沒有廣播要觀眾不要急著拍手,但終樂章奏畢,全場自然寂靜,許久許久 ,掌聲才以零落而漸狂響的方式出現...,「有些作品,特別是和死亡相關連的作品,例如馬勒的交響曲等,演奏完觀眾是不需拍手,他大可直接離去...,當最後一個音符結束,直到觀眾的掌聲響起,這段寂靜愈長,就代表觀眾愈是聽進去,我很享受這段寂靜...。」阿巴多這番話真道盡拉圖和柏林愛樂光鮮華麗下的無奈 --- 不感人,不能給些深層,富詩意禪意的感動。 |

|

|

後話

有不少樂友,甚至資深音樂家,試著比較拉圖與先前柏林愛樂音樂總監們之不同,好為他帶給柏林愛樂新的特質找答案,「拉圖太少指揮歌劇」,「他不是劇院指揮家,他無法讓樂團如歌手般地歌唱...」,和先前阿巴多、卡拉揚,還有更早的福特萬格勒相較,這個說法相當有說服力,雖然這未必是正確的答案。

我承認我懷念卡拉揚為這隻偉大樂團所建立的端正,大器,極度精確,合乎比例的精確,還有華美,而這已不見於如今的柏林愛樂...,我不是說拉圖手下的柏林愛樂不及卡拉揚時期的愛樂,而是這兩人極度不同的樂風與美學所造成的衝突與差異。

卡拉揚和拉圖兩人沒有衝突,先前的柏林愛樂與如今的柏林愛樂間也沒有,衝突的是上世紀六零年代中葉到八零年代末期,卡拉揚精心為古典樂壇建立現代管弦樂團演奏的新標準,而這份標準,如今被拉圖與包括楊頌斯等新一代指揮大師給突破了,他們將旋律演奏地更流暢更行雲流水,對動態對強弱變化的演出能力更新更強,君不見這些年包括柏林愛樂、皇家大會堂管弦樂團、巴伐利亞廣播交響樂團都以相近方式在詮釋樂曲,坦白說,樂團的演奏能力較二三十年前是變強了,但樂團與樂團間音色與詮釋的個性卻不斷接近,相近,甚至相仿,當然,有很多理由可以解釋這個「均一化」的原因,就我知道的部份,包括如今一流的樂團有演奏家出缺,開的都是國際標,大舉向國際徵才,其結果演奏能力無疑是增強的,但昔日師徒制那種音色傳承卻逐漸消失。

其次,好指揮家大家都想要,搶來當總監沒搶成,說什麼也要喬一個桂冠指揮、榮譽指揮,首席客席指揮等職務給大師,好增加樂團與大指揮家好指揮家合作的機會,於是楊頌斯同時身兼皇家大會堂管弦樂團和巴伐利亞廣播交響樂團的音樂總監,似乎兩者都與有榮焉,但偏偏他指揮能力真的超強,總能讓樂團發出他想要的聲音,時間久了,兩支原本音色互異更有其美的樂團變愈來愈像,有人可以告訴我,這是好還是不好呢?哈,還是我又想太多了呢? |

|

|

一場我拍手拍的比聽柏林愛樂還響的演出...

昨天( 12 月 4 日 )我在高雄聽了一場「2011 Taiwan Connection」的音樂會,這支由小提琴家胡乃元領軍的樂團,以沒有指揮家,48 人的編制演出貝多芬第五號交響曲《命運》,不知是胡乃元先生放手給團員發揮,或他給團員足夠的啟發,這支樂團以自發與熱情給我滿滿的感動,於是我用力鼓掌著,比聽柏林愛樂拍的還響亮...。 |

|

|

扣掉管樂及定音鼓,Taiwan Connection 的弦樂五部只有 30 位團員,在高雄文化中心至德堂內,熱情讓他們的演出音量硬是比台上坐滿團員( 可能槍手和正式團員一樣多...)的高市交更豐富更響亮...,之前和一位教音樂的友人在臺北聽 NSO 的演出,這位友人告訴我:「雖然 NSO 不比柏林愛樂、維也納愛樂,但 NSO 的演奏已可讓放下心防,專心聽音樂,我覺得這樣就夠了,很棒!」聽 Taiwan Connection 演出給我的感覺和感動就是這樣,真的夠了...,可惜他們的票房並不好,我真要說高雄人走寶了。 |

|

熱情,對音樂的熱情從 Taiwan Connection 的老中青團員身上不斷綻放,昨天的我,比聽柏林愛樂那天還幸福,真的。 |

|