|

|

|||

|

思念總在分手後開始 --- 拉圖與巴伐利亞廣播交響樂團 --- 馬勒第七號交響曲 |

|||

|

|

|||

|

如此樂迷 --- 怎樣才能算是樂迷?成為樂迷的條件是..

前幾年在某唱片展遇到一位黑膠界名人,朋友介紹我和名人打招呼,於是我簡短自我介紹,只見這位大師禮貌地說...「喔!你是賣音響的,那你有在聽音樂嗎?我告訴你我這邊有一個群,裡面都是唱片收藏家,我們只用英文討論唱片,我們會一起買唱片,你也是黑膠迷?對不起,我直接問...你的教育程度到哪裡?英文 OK 嗎?你考慮一下,如果想加入我的群你就傳一些你的唱片收藏給我看,我再來考慮,我先去結帳,你再想想...。」,哈,我一向有自知之明,所以這件事便沒有然後了...,不過我有一個朋友他只有一套黑膠唱片( 就《鋼琴家陳必先的貝多芬計畫》那兩張一套的黑膠 ),連黑膠唱盤都還沒有著落,他就驕傲地以黑膠迷自居,其實我覺得這樣也沒什麼不好,難道一定要收藏個多少張才算黑膠迷?還有,那些光買不聽的,算不算黑膠迷呢?

好啦,那怎樣才算是樂迷?其條件與門檻又是...? |

|||

|

|

|

||

|

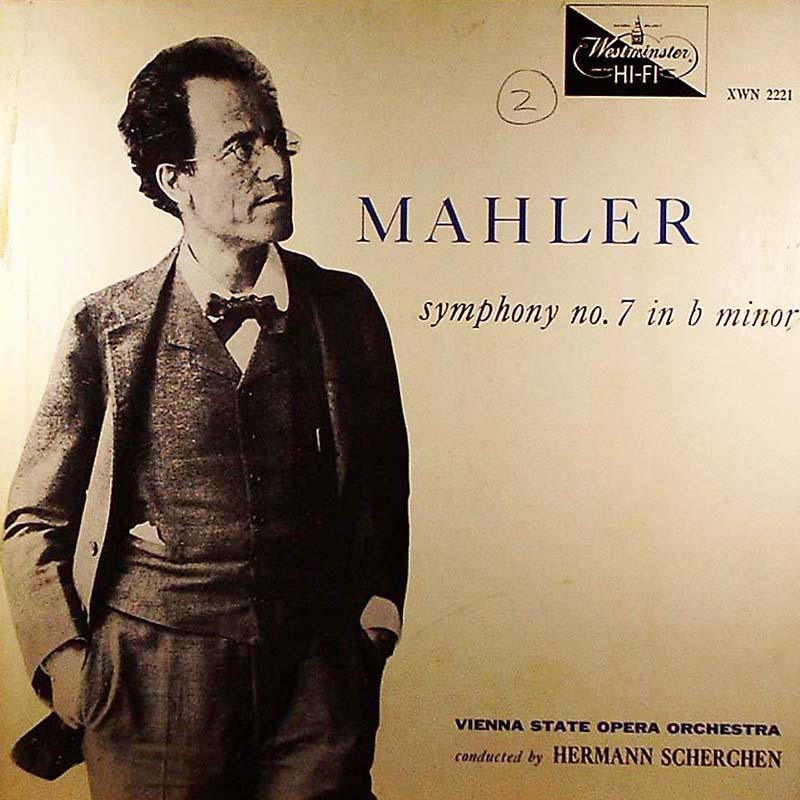

上圖左絕對是我手邊最早的馬勒第七號交響曲錄音,錄音時間是 1953 年 7 月,由美國西敏寺唱片公司發行( LP:Westminster WAL 211 ),德國指揮家謝爾興( Hermann Scherchen, 1891 - 1966 )指揮維也納國立歌劇院管弦樂團,此錄音一直到 2016 年都還有再版與再再版 CD 的發行,其在本曲的歷史地位由此可見...;咦,那上圖右是...,哈,那是後來的再版黑膠( LP:Westminster XWN 2221 ),就同一個錄音啦! |

|||

|

如此樂迷 --- 怎樣才能算是樂迷?成為樂迷的條件是..

是說怎樣才能算是樂迷,而且是稱職的那種?有沒有什麼認證,或需經過音樂家們的檢測什麼的...?如果不是被認證過的樂迷,那麼他們有資格任性地發表聽音樂會的心得嗎?音樂家們可以命令他們閉嘴嗎?

很多年前一位友人介紹某位鋼琴家給我認識,並說我是很認真的樂迷...,只見這位鋼琴家友善的問我有沒有聽過俄國作曲家某某某的鋼琴作品,這些這品我熟不熟?我想都沒想就說我聽過哪幾首,這些作品除了唱片,我還聽過那些鋼琴家的現場演奏...,我講到一半這位鋼琴家突然打斷了我的話,問我知不知道哪個變奏和哪個變奏的不同...( 我怎麼可能知道...),然後對方用很不屑的口氣說...你不會彈就不要跟我說你熟...,在此之後我都不太敢跟人說自己是古典樂迷( 頂多說自己是音樂愛好者 ),唉,都被音樂家打槍認證了,不是嗎?

偷偷補充一下,幾年後這位鋼琴家要來高雄開獨奏會,透過某位友人傳話說他希望上我的廣播節目宣傳,我這邊肯定是沒問題的,但我很擔心我這個"偽樂迷"身分會不會對這位音樂家造成困擾,於是將前面那段往事告訴友人,友人想了一下,果斷地幫我找理由拒絕這個邀約,理由是...對耶,這個鋼琴家真的會這樣..., 不過我還是在節目中以唸新聞稿的方式幫忙宣傳,唉,也只能這樣了,對不? |

|||

|

|

|

||

|

德國指揮家克倫貝勒( Otto Klemperer, 1885 - 1973 )早年的演藝生涯頗受馬勒提攜,人家可是曾和馬勒實實在在相處過的指揮家,因此他指揮的馬勒作品極具份量,克倫貝勒僅留有一個第七號交響曲的錄音( 請見上圖左 ,1968 年指揮新愛樂管弦樂團,EMI 發行 ),至於馬勒全部的交響曲作品,克倫貝勒錄過的有第二號、第四號、第七號、第九號,還有《大地之歌》等,這點給大家參考;上圖左則是捷克指揮家紐曼( Václav Neumann, 1920 -1995 ) 1977 年指揮捷克愛樂為 Supraphon 錄製的馬勒第七號交響曲,在我的印想中紐曼的馬勒錄音討論度不是特別高,但幾乎每個馬勒迷都會有個幾首,算是不容小覷的存在吧! |

|||

|

如此樂迷 --- 怎樣才能算是樂迷?成為樂迷的條件是...

南方之前聽過三場英國指揮家拉圖指揮柏林愛樂的現場演出( 分別是 2005 年 、2011 年 & 2016 年 ),地點都在國家音樂廳,前後聽了 R. 史特勞斯《英雄的生涯》、馬勒第九號交響曲及貝多芬第九號交響曲等作品,這些演出...只能證明拉圖和柏林愛樂真的很強,但在音樂詮釋上真沒有打中我心靈深處最渴望被撫慰的那個角落,但以音樂愛好者的立場可聽性仍是極高,我就想知道傳說中樂壇一軍中的一軍到底可能多棒多強,僅此而已( 不過拉圖和柏林愛樂演出英國作曲家亞德斯( Thomas Adès, 1971 - )的《庇護所( Asyla )》真的偉大,聽這對組合演出本曲的收穫遠大於聽他們的馬勒第九號交響曲,這麼說會不會對不起馬勒?如果會,是樂迷們的責任還是拉圖的責任比較大呢?)。

此回( 2024 年 12 月 5 日 )是我第四次聽拉圖的演出,卻是第一次聽他指揮幾乎和柏林愛樂齊名的巴伐利亞廣播交響樂團,衛武營場次的節目為馬勒第七號交響曲,在這之前我僅曾聽過一次本曲的現場演出( 2019 年 3 月,衛武營文化中心歌劇院,由簡文彬指揮台北市立交響樂團為德國萊茵芭蕾舞團伴奏 ),身為馬勒迷的我自然是非常期待...( 這份期待是很好奇拉圖和新的親兵會激盪出多少火花,特別是巴伐利亞廣播交響樂團之前曾分別在指揮家楊頌斯( Mariss Jansons, 1943 - 2019 )、哈汀( Daniel Harding, 1975 - )與梅塔( Zubin Mehta, 1936 - )指揮下訪台,這些演出我都沒有錯過,他們真展現出和柏林愛樂不同的精彩,所以當然會期待啊!)。 |

|||

|

|

|||

|

More 聽音樂會前您會先將演出曲目聽一遍嗎?

雖然我的工作就是聽音樂( 哈,只要您開家音響店您也可以名正言順地這麼說...),但我並沒有刻意在音樂會前 先將演出曲目找幾張唱片來聽的習慣( 反倒是經常聽完音樂會後會翻出唱片將該曲目反覆聆聽,慢慢比較與消化 ),不過這次面對的是馬勒第七號交響曲,這可是非同小可的曲目,我還是忍不住在音樂會當天下午為自己播放柏林愛樂甫於今年( 2024 年 )九月最新推出的馬勒交響曲全集中之第七號交響曲來為自己暖暖心靈,為何刻意挑這個版本呢?因為這套集合八位指揮家才完成的全集錄音其中第七號與第八號交響曲便是由拉圖指揮的( 錄音時間分別為 2016 年 8 月與 2011 年 9 月 ),嗯,聽此錄音應該對聽晚上的演出很有幫助吧,我想( 唱片封面請見上圖 )。

對了,在知道這套錄音即將以黑膠格式發行時,其實我猶豫了好久,因為其中第一號交響曲是由英國指揮家哈汀指揮的,而我曾在 2014 年於高雄文化中心至德堂聽過他指揮倫敦交響樂團演出這個作品,怎麼說?那晚的演出真是場災難現場,如果不是終樂章結束前所有的銅管手自行跳出來救場,還真不知如何收尾...,那麼在這套馬勒全集中哈汀指揮柏林愛樂演出的第一號交響曲又是如何呢( 2019 年的演出錄音 )?...,...,唉,那個心中的陰暗面太大,我整套就剩這首交響曲還沒聽,可能等我哪天忘記那晚的演出才會聽吧! |

|||

|

如此樂迷 --- 怎樣才能算是樂迷?成為樂迷的條件是..

這次( 2024 年 )巴伐利亞廣播交響樂團亞洲旅行演出的行程和曲目是這樣安排的 ---

11 月 20 日:韓國首爾 / 布拉姆斯:第二號鋼琴協奏曲與第二號交響曲( 鋼琴:趙成珍 ); 11 月 21 日:韓國首爾 / 魏本:六首管弦樂短曲 / 貝多芬:第二號鋼琴協奏曲( 鋼琴:趙成珍 )/ 布魯克納:第九號交響曲【註 1 】; 11 月 23 日:日本兵庫縣西宮市 / 英國作曲家 Harrison Birtwistle:為管樂器打擊樂的作品 / 馬勒:第七號交響曲【註 2 】; 11 月 24 日:日本川崎 / 貝多芬:第二號鋼琴協奏曲( 鋼琴:趙成珍 ) / 布魯克納:第九號交響曲; 11 月 26 日:日本東京 / 布拉姆斯:第二號鋼琴協奏曲與第二號交響曲( 鋼琴:趙成珍 ); 11 月 27 日:日本東京 / 李格悌:《大氣層》/ 華格納:《羅恩格林》第一幕前奏曲及《崔斯坦與伊索德》前奏曲及愛之死 / 魏本:六首管弦樂短曲 / 布魯克納:第九號交響曲; 11 月 28 日:日本東京 / 馬勒:第七號交響曲; 11 月 29 日:日本名古屋 / 馬勒:第七號交響曲; 12 月 1 日:台北國家音樂廳 / 李格悌:《大氣層》/ 華格納:《羅恩格林》第一幕前奏曲及《崔斯坦與伊索德》前奏曲及愛之死 / 魏本:六首管弦樂短曲 / 布拉姆斯:第二號鋼琴協奏曲( 鋼琴:趙成珍 ); 12 月 2 日:台北國家音樂廳 / 馬勒:第七號交響曲; 12 月 4 日:台中國家歌劇院 / 布拉姆斯:第二號鋼琴協奏曲與第二號交響曲( 鋼琴:趙成珍 ); 12 月 5 日:高雄衛武營音樂廳 / 馬勒:第七號交響曲。 |

|||

|

【註 1 】, 很好奇此回拉圖亞洲行演出布魯克納第九號交響曲是三個樂章還是四個樂章的版本?為何會這麼問,因為拉圖先前曾指揮柏林愛樂演出並錄製四個樂章的布魯克納第九號交響曲,訪談中拉圖表達出對四個樂章的版本無比忠誠,也提到柏林愛樂團員們是如何自動自發地加入探研的過程,我不知道他有無將這個熱誠帶到巴伐利亞,演出是三個樂章還是四個樂章?好想知道啊! 【註 2 】, 我上樂團官網查了一下,在此趟旅行演出前的 11 月 7 日與 8 日,拉圖曾在慕尼黑指揮巴伐利亞廣播交響樂團預先演先馬勒第七號交響曲,也就是說在一個月內這對組合共演出這首交響曲多達七次,而高雄衛武營的場次是最後一次,如果 說高雄的演出是其中最棒的一場,好像也很合理...。 |

|||

|

|

|||

|

當晚我坐在衛武營音樂廳三樓中央偏左的位置欣賞巴伐利亞廣播交響樂團的演出,那天弦樂五部排出 16、14、12、10、9 的龐大陣容,但音色卻出奇細緻,能聽到這樣的演出真是享受。 |

|||

|

如此樂迷 --- 怎樣才能算是樂迷?成為樂迷的條件是..

我不想不熟裝熟,古典音樂的世界那麼大,何況馬勒還有那麼多首的交響曲可以聽( 您知道這些年有多少國內外樂團曾在咱台灣演出過馬勒第一號交響曲嗎?),儘管我手邊有多個馬勒第七號交響曲的唱片,也都聽過幾次,但我還真不敢說我熟這個作品...( 為賦新詞強說"熟",真沒這個必要,所以請諸方賢達們不要戰我...),拉圖與巴伐利亞廣播交響樂團那天在衛武營音樂廳的表現,我的感受是 ---

首先,巴伐利亞廣播交響樂團當晚展現出的合奏能力絕對是示範級的演出,儘管我坐在音樂廳三樓,那天弦樂五部、銅管、木管、打擊樂器,甚至連坐在第一小提琴後方的吉他和曼陀鈴的聲音都清晰且明確無比,純就聽覺來說,真是 好大的震撼與享受。 其次,相較於前幾次的印象,現年 69 歲的拉圖真有給樂團較多的揮灑空間( 不像以前指揮棒從頭到尾像指揮士兵般地從來沒停過 ),而且作秀的味道降低了許多( 如果您聽過他在國家音樂廳演出的馬勒第九號交響曲,您大概就能明白我的意思...,那晚終樂章結束,觀眾有被再三叮嚀...當音樂結束,在指揮家轉身之前請勿拍手,於是當最後一個音符消失在音樂廳許久,拉圖遲遲未轉過身,樂團團員也只好維持演出姿勢僵在那兒,後來還是一位中提琴家撐不住先放下樂器,指揮家這才轉過身來接受觀眾喝采...),儘管拉圖仍然將這個作品"做的很滿"( 也就是每處都是重點 ),但真的可以接受,可以相當滿足的接受,對了,是說拉圖居然已經 69 歲了,啊,誰來在乎我逝去的青春...! |

|||

|

|

|||

|

哇,上圖是衛武營音樂廳特有的橋段 --- 指揮一聲令下,樂團團員一致轉身向舞台後方的觀眾致意,哈,這點台北國家音樂廳做不到吧! |

|||

|

第三,那晚樂團真的超積極地演出,團員們都能對拉圖對此作品的詮釋及想像做出積極回應,就樂迷...嗯...音樂愛好者如我的觀察,以前聽柏林愛樂的演出,團員們在台上真有一種極度驕傲的貴氣,但這點我在巴伐利亞廣播交響樂團身上感受不到,這也讓觀眾更容易親近、欣賞他們的演奏。 最後,其實當晚現場的音樂訊息量超多超大,基本上樂曲在樂團自制與拉圖極度自信的演譯上取得良好平衡( 面對這種長達近 80 分鐘的鉅作,人家 69 歲的拉圖可是全程背譜指揮的呢...),我知道巴伐利亞廣播交響樂團各聲部的水準極高,但這天他們的表現真出乎我意料之外的美好( 儘管有時少了讓樂團自然前進的自由,而這種自在在昔日華爾特( Bruno Walter, 1876 - 1962 )等昔日大師的錄音中時有所聞 ),據某位網路高能表示...他有出席拉圖 11 月 23 日日本西宮市與 12 月 5 日衛武營的演出,這兩晚演出曲目都是馬勒第七號交響曲,日本場的第一樂章非常...不順( 原文是"好慘" ),而高雄場則近乎完美,我不知道馬勒的這第七號交響曲到底要怎樣詮釋才算完美,但至少當天的演奏是令人信服讓人會同時愛上馬勒和拉圖及樂團的,這樣已經很夠了,真的。 |

|||

|

|

|

||

|

捷克指揮家庫貝利克出任巴伐利亞廣播交響樂團首席指揮長達 18 年之久( 1961 年到 1979 年 ),庫貝利克在 1967 年到 1971 年間指揮這支親兵為 DG 錄製了一套馬勒交響曲全集( 我記得民國七十幾年就有這套全集 CD 的發行,10 片裝,那時好像花了我 2,000 元 ),此外,audite 唱片也發行了這對組合缺少第四號交響曲的馬勒交響曲錄音( 收錄時間為 1967 年到 1982 年間 ),不同的是 audite 的錄音皆是庫貝利克和巴伐利亞廣播交響樂團的現場演出收音,這些唱片對認識克貝利克的指揮藝術有極大助益。 |

|||

|

如果我的資料沒錯,目前拉圖還沒有和巴伐利亞廣播交響樂團留下馬勒第七號交響曲的錄音( 最新消息,這對組合的本曲錄音將在 2025 年元月發行,錄音時間...2024 年 11 月,其實就是他們在此回巡演前於慕尼黑的演出錄音 ),不過我有查到巴伐利亞廣播交響樂團目前共留有五個馬勒此交響曲的錄音版本傳世【資料出處為馬勒基金會,請按這兒】, 依先後順序如下 --- ◆ 1970 年,捷克指揮家庫貝利克指揮,DG 發行。 ◆ 1976 年,捷克指揮家庫貝利克指揮,音樂會實況錄音,Audite 發行( 黑膠封面如上圖 )。 ◆ 2002 年,美國指揮家馬捷爾指揮,音樂會實況錄音,EN LARMES 發行。 ◆ 2007 年,拉脫維亞指揮家楊頌斯指揮,音樂會實況錄音,BR Klassik 發行。 ◆ 2011 年,荷蘭指揮家海丁克,音樂會實況錄音,BR Klassik Live 發行。 ◆ 2024 年,英國指揮家拉圖,音樂會實況錄音,BR Klassik Live 發行。 |

|||

|

|

|

||

|

現為台北市立交響樂團桂冠指揮的以色列指揮家殷巴爾( Eliahu Inbal, 1936 - )也留有三個馬勒第七號交響曲的錄音,分別是 1986 年指揮法蘭克福廣播交響樂團( DENON 發行,封面如上圖 )、2011 年指揮捷克愛樂( EXTON 發行 ),以及 2013 年指揮東京大都會交響樂團( FONTEC 發行 ),我對殷巴爾最大的抱怨是...大師您自 2019 年接掌北市交後來高雄的場次實在太少太少了,唉,南北不均啊! |

|||

|

如此樂迷 --- 怎樣才能算是樂迷?成為樂迷的條件是..

以前國內有本名曰《樂典》的音樂雜誌,裡面的樂評大都一針見血,聽說因此得罪了不少音樂家...,相對於現今網路上常見的樂評,有的好似音樂經紀公司 請的打手( 就一律偉大、感動、深刻等用詞 ),有的則冷靜到像是在當面試委員( 第幾樂章第幾小節有一個音如何如何 ),有些則善於對其他樂友的聆樂心得質疑同時一再挖苦,唉,有時想想,你可以不認同對方的感受,但真沒必要去懷疑或揶揄對方,每個人的理解與感受都不同( 啊我就不知道他少彈了幾個音不行嗎...),但至少人家願意花錢買票、花時間和交通費到場支持了,不然要怎樣?入場前得在音樂廳門口進行什麼測驗,過關了才可以進場...,如果真要這樣幹,我大概永遠踏不進音樂廳的門...。 |

|||

|

|

|

||

|

為何會將美國指揮家馬捷爾( Lorin Maazel, 1930 - 2014 )和義大利阿巴多( Claudio Abbado, 1933 - 2014 )兩人的馬勒第七號交響曲錄音擺在一塊兒?...,...,因為這兩位指揮家曾先後接掌維也納國立歌劇院,馬捷爾的任期為 1982 年到 1984 年( 阿巴多則為 1986 年到 1991 年 ),天賦異稟的馬捷爾硬是成為第一位指揮維也納愛樂錄製馬勒交響曲全集的指揮家,而他這張馬勒第七號交響曲錄製於 1984 年,黑膠時期為 CBS 唱片公司發行,但之後則轉由 SONY 發行( 這對組合錄製的馬勒第三號交響曲完成度超高,可惜好像從沒聽人討論過...);至於阿巴多指揮芝加哥交響樂團的馬勒第七號交響曲錄音同樣完成於 1984 年,對了,這兩位維也納國立歌劇院的前後任總監同在 2014 年辭世...。 |

|||

|

是說思念總在分手後開始...

我還真是在拉圖和巴伐利亞廣播交響樂團離台後才開始瘋狂聽馬勒第七號交響曲錄音的,前後聽了伯恩斯坦指揮紐約愛樂( 1985, DG )、MTT 指揮舊金山交響樂團( 2005, 樂團自主黑膠,封面請見下圖右 )、阿巴多指揮芝加哥交響樂團( 1984, DG )、馬捷爾指揮維也納愛樂( 1984, CBS )、殷巴爾指揮法蘭克福廣播交響樂團( 1986, DENON )、克倫貝勒指揮新愛樂管弦樂團( 1968, EMI )、庫貝利克指揮巴伐利亞廣播交響樂團( 1976, Audite )、拉圖指揮柏林愛樂( 2016, BPO )、蕭提指揮芝加哥交響樂團( 1971, DECCA ),還有前東德指揮家鄧許泰特指揮倫敦愛樂( 1980. EMI ,請見下圖左 )等版本( 好啦,我知道我聽得還不夠多,但我就只有這些黑膠啊 ),很讓我自己感到意外的,之前總覺得太過健康的鄧許泰特版在聽完拉圖的現場演出後卻最是好聽,以前總覺得鄧許泰特的樂風過於平鋪,但相較於拉圖總是將音樂中的表情做大做滿,鄧許泰特的詮釋反而能以更正面的態度正視馬勒,嗯,決定了 ,我要將家中的鄧許泰特指揮倫敦愛樂的馬勒交響曲全集一張張挖出來,儘快找時間細細再聆賞一次,應該會有更多收穫才對...。 |

|||

|

|

|

||

|

最後,先前( 2024 年 11 月 22 日 )聽了荷蘭指揮家梵志登( Jaap van Zweden, 1960 - )指揮長榮交響樂團於衛武營音樂廳演出貝多芬第七號交響曲,哇,那真是個驚奇的夜晚,為何這麼說?據我所知,梵志登在紐約愛樂及香港愛樂的表現...有著兩極化的評價,加上他之前( 2023 年 7 月 1 日 )領紐約愛樂在衛武營的表現實在乏善可陳,所以我該抱著怎樣的期待走進音樂廳聽他指揮長榮交響樂團呢( 我當初買票的理由是...好奇,還有早鳥半價優惠...)?

該怎麼說...,在高雄要聽到貝多芬第七號交響曲的機會並不多,當晚在梵志登指揮下長榮交響樂團以一種略顯老派、極度厚實壯碩的方式演出貝多芬第七號交響曲的前三樂章,接著再以狂喜狂飆方式演奏終樂章,真是好聽極了,我邊聽邊想,天啊!我聽的是台灣的樂團嗎?這種恢宏氣度...好像只有在五零或六零年代的錄音才聽得到,我怎有幸可以在現場聽到呢?而終樂章進行間我感覺到這應該是指揮家和樂團經過極認真及一再重複排練後的積極成果,然後想到幾位只聽國外名團的高貴友人,哈,這場演出您們聽不到...,於是當晚我回到家中忍不住在臉書上寫道 --- |

|||

|

|

|||

|

上圖便是梵志登與長榮交響樂團在演奏完貝多芬第七號交響曲後觀眾瘋狂拍手的熱烈場景,瞧,那晚的觀眾很有幸也很識貨,這種瘋狂場景對國內樂團來說是極大的肯定...。 |

|||

|

「我真要說,梵志登指揮長榮交響樂團演出的貝多芬第七號交響曲絕對是我聆樂生涯的一大驚艷,他為前三樂章建構了一個宏偉同時堅定無比的架構,第四樂章則一下轉換成酒神的狂飆,這些不共存的元素長榮交響樂團居然都做到了,而且非常到位,如果今晚的錄音有發行,我想決不遜於我手邊所有的同曲錄音。其實聽到最後樂章我開始發抖,然後覺得貝多芬好偉大,只是沒想到這份偉大居然是梵志登和長榮交響樂團帶給我的。」

有趣的是隔天有幾位友人來電問我...我的留言是說真的還是反串文?都寫這麼明白了怎有反串的空間?只希望未來將成為長榮交響樂團駐團藝術家的梵志登以後每場演出都能像這場般地讓 觀眾耳目一新,那真是樂迷之福啊! |

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

來,再放一張衛武營音樂廳獨有的景象 --- 樂團團員轉身向舞台後方觀眾致意...,每次看到這個環節我都有被療癒到,真的...。 |

|||

|

|

|||

|

本文完成於 2024 年 12 月 17 日 |

|||