|

|

|||

|

那個只聽大師名演的人請退散...

2024 年 12 月 29 日下午我在衛武營音樂廳聽了 2024 年最後一場音樂會 --- 鋼琴家席夫( Andeás Schiff, 1953 - )獨奏會,這是一場非常精采的"無菜單音樂會"( 節目單只印出巴哈、海頓、莫札特、貝多芬、舒伯特及布拉姆斯等作曲家的名字,至於現場大師會彈奏那些作品...,看大師心情了 ),在 開始售票之前我把這場演出訊息告訴某位友人,結果友人果斷拒絕買票,理由是...席夫不夠大牌...,哈,他會這麼說我還真不意外,您知道為什麼嗎? |

|||

|

|

|||

|

上圖是席夫音樂會謝幕時拍的,他可是認真將舞台前後左右的觀眾都致意個夠才步下舞台喔( 啦啦啦,這點台北做不到吧...)! |

|||

|

這位朋友算是一位早早退休的"好野人"( 台語,意指...有錢人 ),他家中書本與唱片無數,真正終日弦歌不輟,但他老兄不喜數位錄音的黑膠唱片( 也就是大約 1980 年以後的錄音他都不買不聽 ),還有,他生性保守,性喜 DG、DECCA、EMI & PHILIPS 等大廠的錄音,偏偏席夫早期的錄音幾乎都由匈牙利 Hungaroton( 友人眼中的小廠 ),之後為 DECCA 的又都是數位錄音,加上他手邊那些介紹音樂家的書本都非常老舊,所以造就他認為席夫不夠大牌...。有時想想,儘管他很少進音樂廳,就算踏進了音樂廳出來後也總是抱怨連連,嗯,就讓他一直沉浸在昔日所謂唱片黃金歲月的世界中好像也像也沒什麼不好,至少自得其樂,是這樣吧?【補充一下,這位友人雖然怪,但他充滿愛心,而且音樂聽的深且多,算是認真遊戲人間的高人呢!】 |

|||

|

那個只聽大師名演的人退散...

最近一位昔日客戶事業逐漸交棒給兒子,他為此向南方訂了一部串流播放器放辦公室,想藉此多聽些音樂...。有天他突然發訊息給我,說 Apple Classical 上的貝多芬交響曲全集實在太多了,他已經聽了卡拉揚、阿巴多、克倫貝勒、貝姆及汪德等指揮家錄製的版本,想知道有沒有那種 非主流 & 音樂其實很棒 & 錄音一定要好 的版本可以推薦...,我好像只有開車和陪客戶時才會用到 Apple Classical,於是認真翻啊翻...真讓我翻出一個連結給他,隔天一早還順便將這套全集的黑膠唱片找出來,準備帶到南方好好欣賞,您知道我推薦那個版本給他聽嗎? |

|||

|

|

||

|

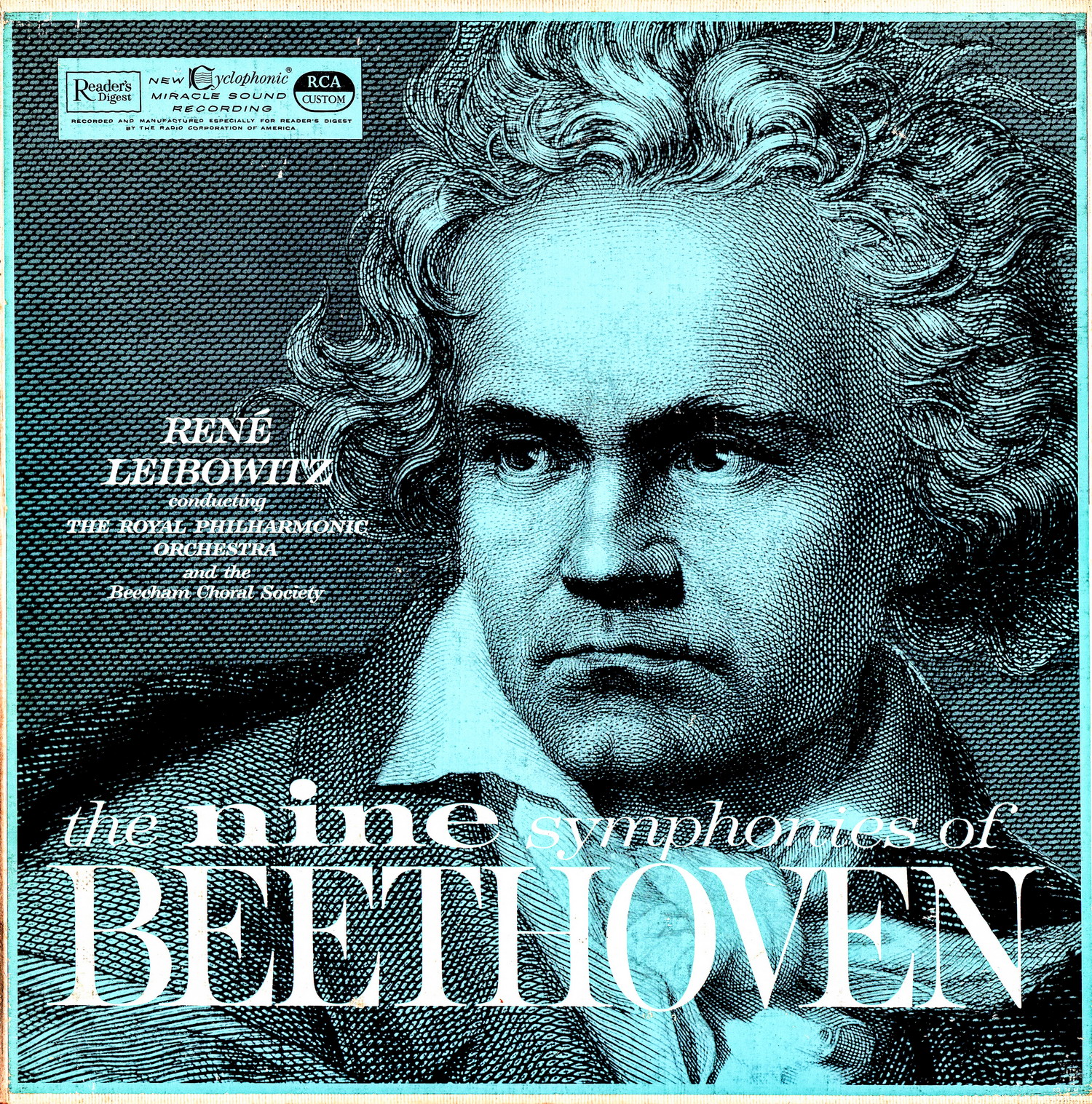

上圖便是南方在 Apple Classical 尚為友人推薦的貝多芬交響曲全集,由出生於波蘭的法國作曲家兼指揮家萊柏維芡( René Leibowitz, 1913 - 1972 )於上世紀六零年初指揮英國皇家愛樂管弦樂團的錄音...,咦!為什麼會有兩個不同的封面?應該是版權單位不同吧,兩者連音色也略有不同,但不影響欣賞就是了。 |

|||

|

那個只聽大師名演的人退散...

萊柏維芡其實是一位知名作曲家,我是因為讀到某個樂評提到 ---「萊柏維芡指揮的貝多芬交響曲全集雖然由《讀者文摘( Reader's Digest )》出版,卻是一個不可多得的好演奏,身為作曲家的他堅持遵循以貝多芬節拍器的速度演出這些作品...。」,我因而記住這個當時陌生的名字,後來以製作發燒唱片聞名的 Chesky 唱片在進入 CD 時代後選擇重新後製發行這套貝多芬交響曲全集( 能被 Chesky 看上,代表這套唱片的錄音肯定極優...),更堅定我出手去買這套唱片的意念,終於在某次黑膠展看到這套錄音,唱片的狀況還不錯,於是終於...。 |

|||

|

|

|||

|

上圖便是我手邊讀者文摘於 1966 年發行萊柏維芡指揮皇家愛樂錄製貝多芬交響曲全集的套裝黑膠唱片封面,即便是現在看起來仍相當有水準。 |

|||

|

當我把連結丟給友人我便去睡覺,隔天一早發現友人傳訊給我,他的訊息寫道:「很晚了,明天聽,是說你是認真的嗎?皇家愛樂的演奏 OK 嗎?」嗯,我當然是認真的啊,他不是要 非主流 & 音樂其實很棒 & 錄音一定要好 的好版本,這絕對是好選擇...;至於皇家愛樂夠不夠好?我想我應該沒資格說話,不過我只用不到一秒便想起最近聽過該團兩張優異錄音 --- 英國指揮家畢勤( Thomas Beecham, 1879 - 1961 )指揮舒伯特第三號及第五號交響曲,還有俄國指揮家泰密卡諾夫( Yuri Temirkanov, 1938 - 2023 )指揮拉赫曼尼諾夫第二號交響曲( 封面請見下圖 ),奇怪,他是在擔心什麼?不是很了解...。 |

|||

|

|

||

|

英國皇家愛樂是指揮家畢勤於 1946 年創立的( 1932 年他還創立了倫敦愛樂...),歷任首席指揮皆是名家,包括德國指揮家肯培( Rudolf Kempe, 1910 - 1976 )、匈牙利指揮家杜拉第( Antal Doráti, 1906 - 1988 )、奧地利小提琴家兼指揮家維勒( Walter Weller, 1934 - 2015 )、普列文( André Previn, 1929 - 2019 )、阿胥肯納吉( Vladimir Ashkenazy, 1937 - )、俄國指揮家泰密卡諾夫、義大利指揮家加蒂( Daniele Gatti, 1961 - )、瑞士指揮家杜特華( Charles Dotoit, 1936 - ),該團現任首席指揮是 2021 年上任的俄國指揮家佩欽科( Vasily Petrenko, 1976 - ),由於合作愉快,其合約已被樂團延展到 2030 年。 |

|||

|

對了,皇家愛樂有很強嗎 ?看看他們的歷史、錄音,以及現今國際樂壇活躍程度,我想沒人會說他們不是一支優秀的樂團,但邊聽邊翻這套《讀者文摘》的貝多芬交響曲全集厚厚唱片手冊後,我 想我得修正一下說法 --- 上世紀六零年代初的皇家愛樂管弦樂團無疑是一支樂壇勁旅,甚至接近超級樂團,哇!您不相信對不對?來,我們繼續看下去。 |

|||

|

|

|||

|

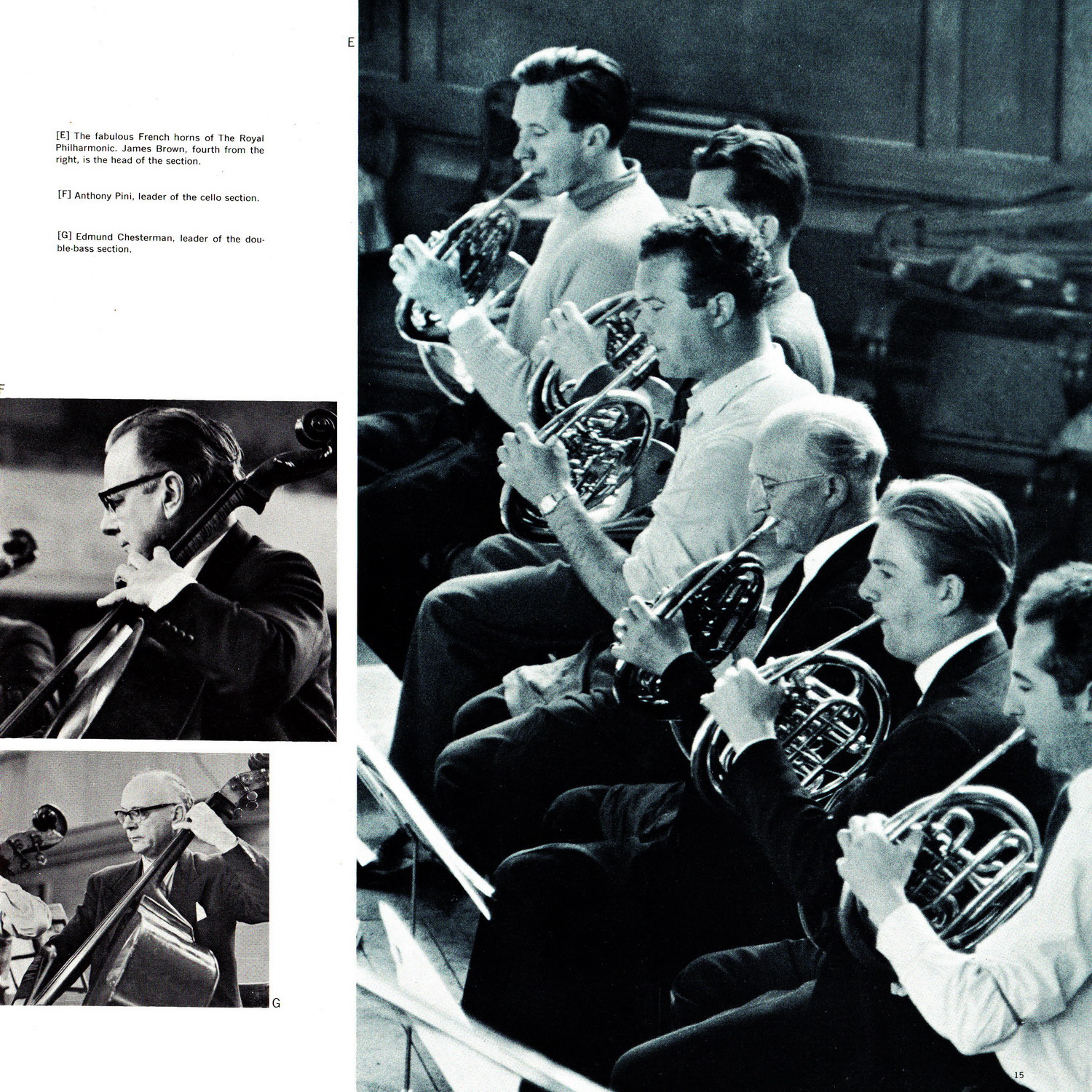

手冊中以兩頁的篇幅詳介錄音時皇家愛樂各聲部首席,包括樂團首席 Raymond Cohen、第二小提琴首席 Guy Daines、中提琴首席 Frederick Riddle、大提琴首席 Anthony Pini、低音提琴首席 Edmund Chesterman、小號首席 David Mason,至於法國號首席更是由知名的 James Brown 擔任( 如果您手邊唱片夠多,其中有好幾位可是赫赫有名的存在 ),所以該團演奏能力是無庸置疑的,剩下的就剩指揮的風格和錄音友人喜不喜歡而已...。 |

|||

|

不人云亦云是現代樂迷的責任...

其實如果您只聽串流音樂,看到這兒您何妨試著在自己使用的串流平台上點選這套萊柏維芡指揮皇家愛樂錄製的貝多芬交響曲全集來聽...,但如果您聽了喜歡這套全集,其實可以做的功課還很多 --- |

|||

|

|

|||

|

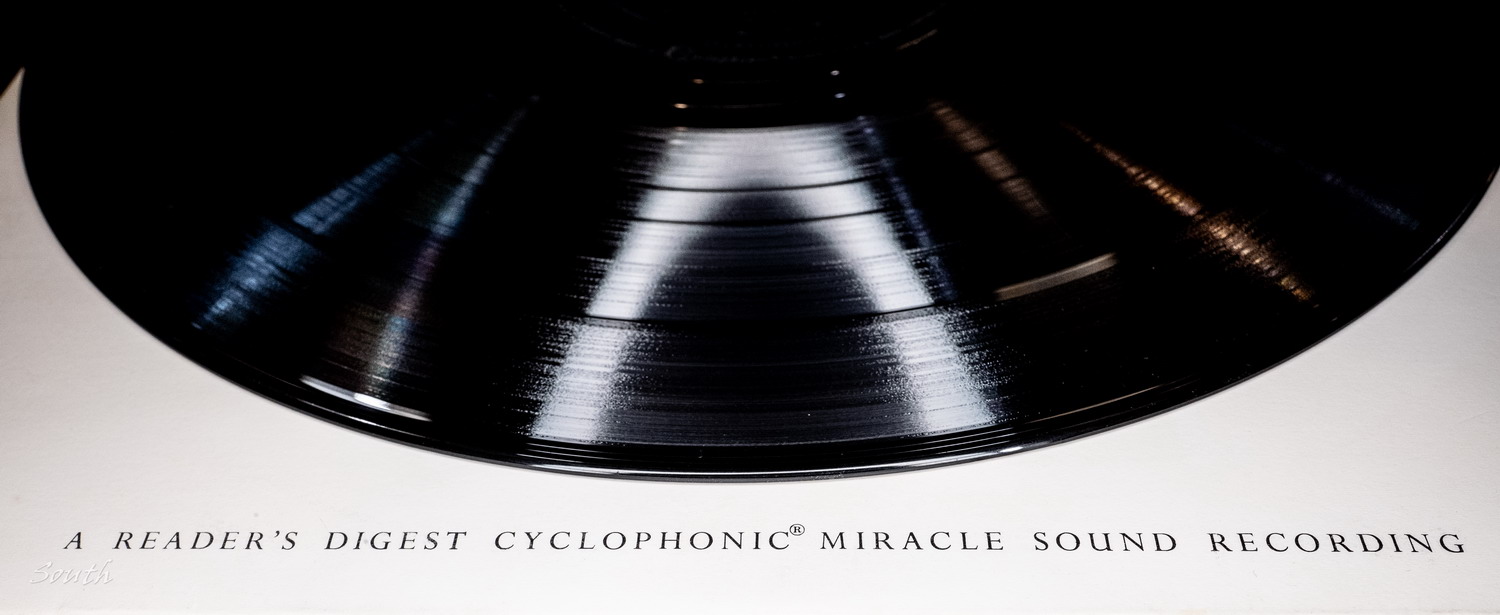

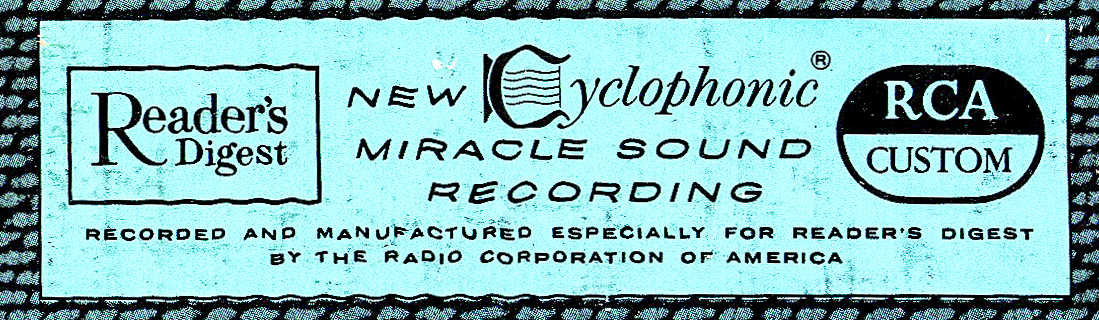

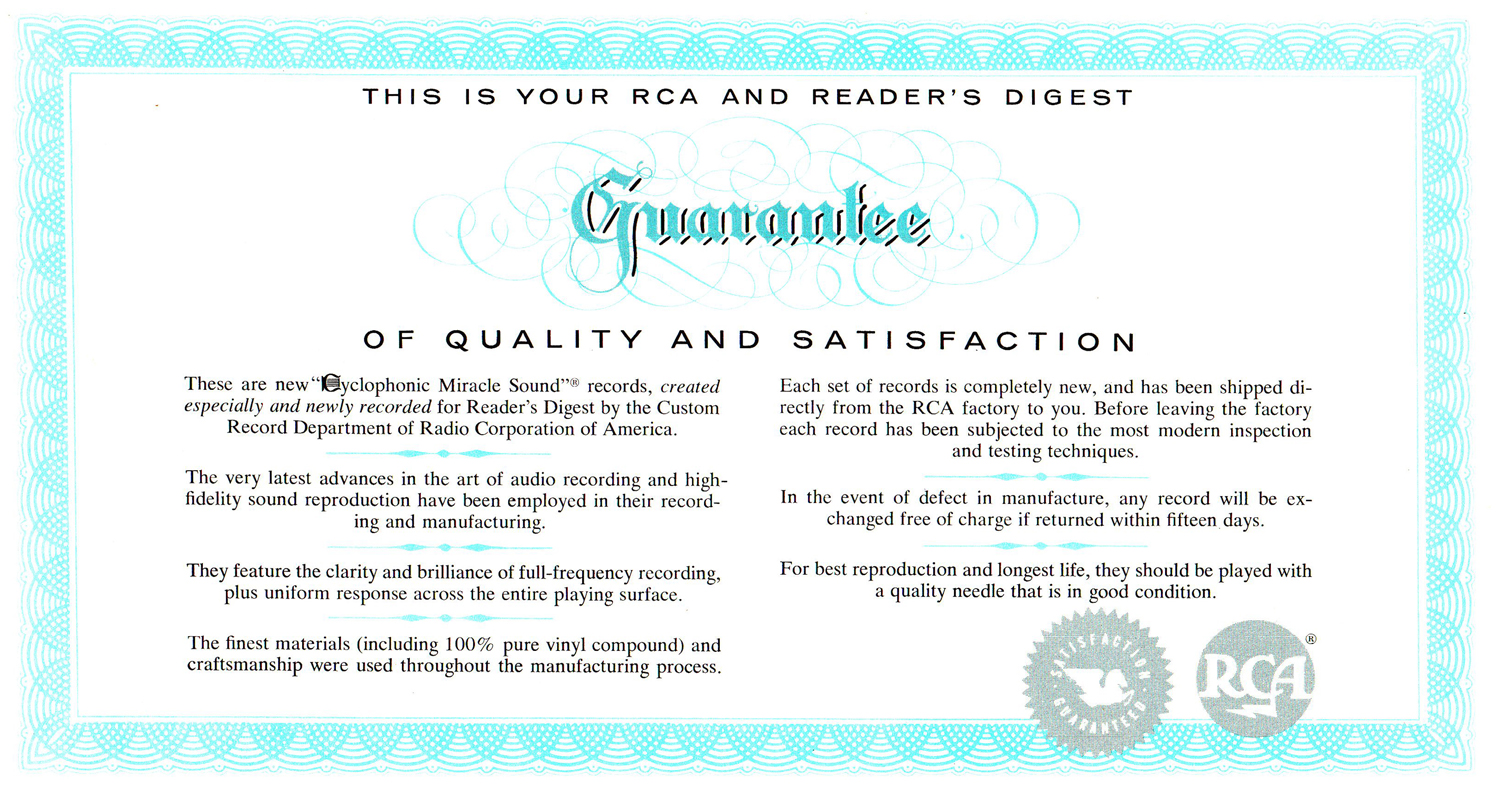

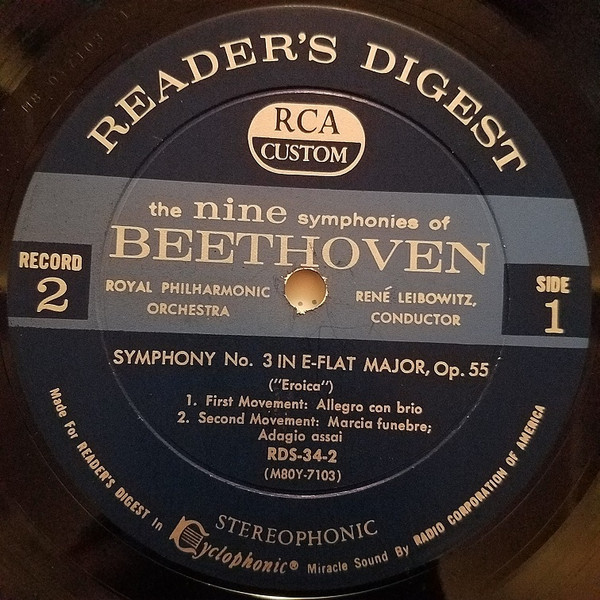

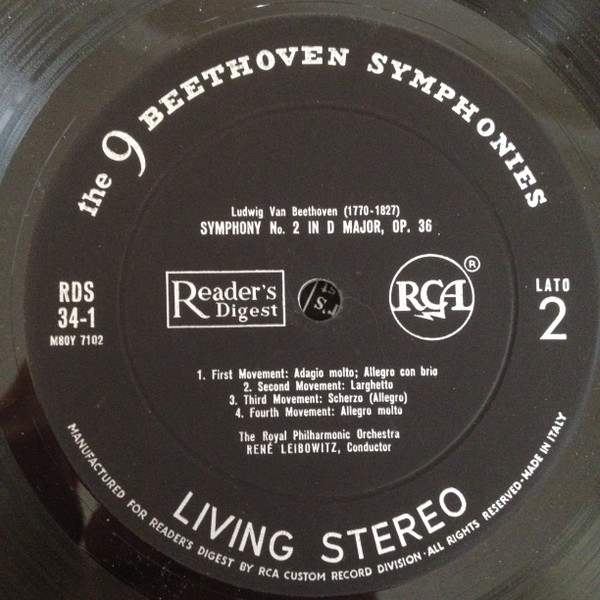

首先,我在唱片手冊( 請見上圖 )與唱片圓標( 請見下圖 )上都看到" A READER'S DIGEST CYCLOPHONIC MIRACLE SOUND RECORDING"( AI 翻譯為"循環音效奇蹟錄音", 這個原意因該是類似環繞、身歷其境的意思吧...),說真的,我還真不知道這讀者文摘居然還有獨家的錄音技術,只從怎從沒聽人說過呢? |

|||

|

|||

|

其次,我在唱片封面左上角與內頁許多角落發現的線索皆指向同一個方向--- |

|||

|

|

|||

|

是的,這套貝多芬交響曲全集應是美國無線電公司( The Radio Corporation of America, 簡稱 RCA ) 特別為《讀者文摘》錄製與製作的( 請見上圖,這和讀者文摘其他系列直接買 RCA 的版權發行不同 ),唱片手冊上還特別註明 --- 「這是全新的循環音效奇蹟錄音,由 RCA 唱片特別為讀者文摘錄製的新唱片,此唱片的錄音與製作用了當今最新技術,有著清晰明亮的音色,並使用最好的原料,每張唱片都是全新的,它們在 RCA 的工廠生產,並經過嚴格的檢測,如果有製作瑕疵,15 天內可以免費更換...。」( 下圖文字差不多就是這個意思 ) |

|||

|

|

|||

|

此外,唱片內頁還企圖告訴聽眾製作團隊是如何用心製作這套交響曲全集,例如...在錄音計畫開始的一年前他們便開始籌畫,錄音師提前三個月進入狀況,至於指揮家萊柏維芡更是用了一輩子來準備,他們在 1961 年 4 月 5 日終於開了第一次正式會議...。還有,許多讀者文摘的讀者紛紛來信表達對這套錄音的期待,包括...希望具有托斯卡尼尼的清晰、華爾特的溫暖等,但製作團隊決定一切以樂譜為主,這套錄音將不會有任何嘗試現代化的修改或潤飾,錄完的母帶也經過指揮與團員的不斷反覆確認,最後,這九首交響曲的錄音順序依序為 7, 6, 2, 1 3, 5, 8, 4, 9;另外,錄音時弦樂五部呈扇形排列( 左而右為 第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴與低音提琴 ),木管樂器在舞台中央,法國號在左邊,小號及長號在右側,定音鼓則在中心偏右...,嗯,由於當時 RCA 的錄音技術一流,這些樂團擺位在唱片中真可以聽出來呢! |

|||

|

到底什麼是循環音效奇蹟錄音?

這些年隨著黑膠市場之崛起,許多先前的錄音技術經常被發燒友掛在嘴邊,什麼 MERCURY 的 Living Presence、RCA 的 Living Stereo 等都被講到跟神一樣,而《讀者文摘》的這個循環音效奇蹟錄音( CYCLOPHONIC MIRACLE SOUND RECORDING )聽是真的好聽( 那個音色、整體的平衡,還有速度動態都很有水準,就是能被 Chesky 看上的料 ),但在錄音技法上有何玄妙之處,我還真不知道( 根本沒有聽人講起,連認識的錄音師也沒人聽過...),既然他家錄音是由 RCA 代為進行,那麼這循環音效奇蹟錄音是否根本就是以 RCA Living Stereo 的技法錄製的呢?我上網找到的答案是 --- |

|||

|

|

||

|

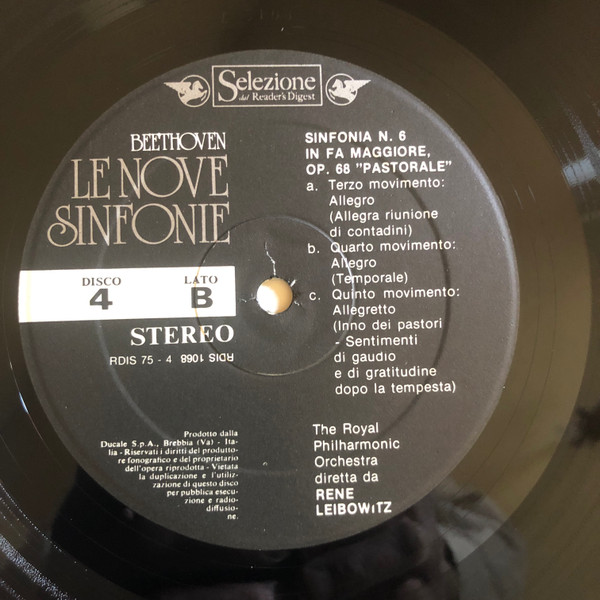

原來網上真有和我有一樣疑義的"好事份子",有趣的是這些好事份子皆一口咬定那個循環音效奇蹟錄音就是 Living Stereo,除了音色、音場根本一個樣外,一家雜誌社怎有能力自己開發全新錄音技術...?然後我在 Discogs 找到更多關於這套貝多芬交響曲的發行資訊,哇,從全球樂迷上傳的資訊中找到肯定的答案,來,請見下圖 --- |

|||

|

|

||

|

在上圖右,義大利壓製發行的版本中,唱片圓標中央《讀者文摘》與《RCA》的商標分裂兩側,看到沒,人家義大利直接將 RCA 他家引以為傲的 Living Stereo 印在圓標上,哇,還真是 Living Stereo,難怪能錄得那麼棒,這絕對是除了音樂之外的加分題,所以這套貝多芬交響曲全集的售價始終不低還真是有原因的...。 |

|||

|

More 非關音樂...

來自 Chesky 的 CD 手冊提供我們更多資訊( 請見 Discogs ),原來在 1961 年 4 月 5 日錄音會議後錄音計畫便緊鑼密鼓地進行,他們在同年 6 月 7 日便完成這九首交響曲的錄音( 天啊,卡拉揚指揮柏林愛樂為 DG 錄製的名盤在這年年底才要開始錄製啊 ),更令我訝異的是,本專輯竟由唱片迷與音響迷一致推崇偉大的錄音師威金森( Kenneth Wilkinson, 1912 - 2004 )錄製,難怪錄音如此平衡自然又好聽...。 |

|||

|

因為...,所以...,然後就變好聽了...

後來我有發 Line 問友人...這套貝多芬交響曲全集符不符合他所謂 非主流 & 音樂其實很棒 & 錄音一定要好 的發行?在串流平台有限的訊息下( 音樂與內容皆然 ),友人只淡淡回了句...聽了,還好,然後就沒有然後了。於是我將黑膠唱片的手冊掃描傳給他看,特別是那義大利版印有 Living Stereo 的圓標,一下子便打穿他心中非大師名演不聽的限制,他下班後立刻跑來南方指定聽我手邊的黑膠唱片,邊聽邊讚嘆,然後心滿意足地回家繼續聽他的串流,隔天早上請床發現他給我留了句...這個版本真是 非主流 & 音樂超棒 & 錄音超猛 的發行啊...,哈,原來有時唱片背後的故事比唱片本身更具感染力啊,瞧,只隔一天 還好 就變 名盤 了呢! |

|||

|

最後補充...

我只用兩天時間便在南方將這七張一套萊柏維芡指揮皇家愛樂的貝多芬交響曲重新聽過一遍,而上次聽的日期大約在七年前,您看,我會在茫茫牒海中為友人推薦這套唱片,代表七年前聽完的印象深刻到現在...。和大多數當代作曲家一樣,當他們化身指揮家指揮別人的作品時,通常會以更直接直率的方式演奏這些作品( 用鋼琴家陳必先的話,就是一切都按照譜子來...),萊柏維芡其實作品不少,而他便是以這種直來直往、看似不帶感情其實風情萬種的方式帶領皇家愛樂共同演奏前輩作曲家貝多芬的這九首大作,相對於同年( 1961 年 )年底 DG 開始進行指揮家卡拉揚指揮柏林愛樂錄製的貝多芬交響曲全集,萊柏維芡的全集得到樂迷的關注度實在低上一大截,但這真無損我對這套錄音的喜愛( 別忘了我可是堅貞的卡迷啊 ),別管什麼堅持遵循以貝多芬節拍器速度什麼的,好聽,那就一直聽就對了,真的。 |

|||

|

本文完成於 2025 年 1 月 8 日 |

|||

|

|

|||